| 商务合作:13552062352 |

您现在的位置是:沙澧网 > 社会万象 >

但也开始注意到必须仔细梳理沿革、总结得失

2020-09-30 10:57社会万象 人已围观

简介要论清末革命党中对于中国未来政治建设问题思考最深入者,则非章太炎莫属。他十分熟悉中国历代典章制度,并阅读了不少近代西方政治学、社会学的论著。 1906年,因《苏报》案而...

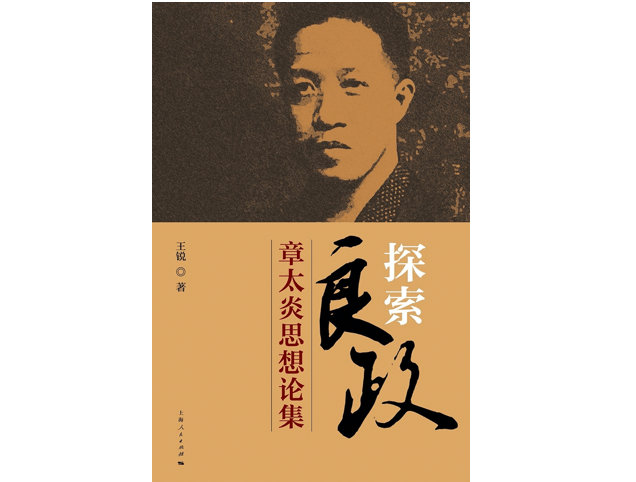

《探索“良政”:章太炎思想论集》,王锐著,上海人民出版社,2020年5月。

此处章氏声称主权属于国民全体且不可分离,很容易让人想到卢梭的理论。卢梭认为主权是公共意志的体现,如果只是一部分人的意志,那么就只是一种行政行为或一道命令,不能体现主权。同样的,主权也不能被代表,因为意志不能被代表,只能是此意志或彼意志,绝不存在中间物。

按照其任官时间与功绩来按部就班的升迁。其他政府官员的正常任命不容总统置喙,除非前者有犯法与过失的行为。若总统或其他官员有渎职或受贿等罪行,人人得以上诉于“法吏”,由后者传唤嫌疑人,审理其案情,在量刑标准上,轻谋反罪,以免民众被肉食者威胁,但叛国罪则重判,特别是割地卖国行为一律处以死刑,以示国家主权不容破坏。在政策执行上,凡必须由总统签署之政令,一定要与国务官联署,保证有过失总统与其他官员共同承担,杜绝诿过于下。每年将政府收支情况公布于民,以止奸欺。因特殊原因需要加税时,让地方官员询于民众,可则行,否则止,若正反意见相差不大,则根据具体情况处理之。在正常情形下,民众不须推举议员,只有面临外交宣战等紧急时刻,则每县可推举一人来与闻决策。此外,他还设计了相关经济政策,如只能制造金属货币,不能制造纸币;轻盗贼之罪,以免法律沦为富人的帮凶;限制遗产继承的数目,防止经济不平等世袭化;杜绝土地兼并;工厂国有化;官员及其子弟不能经商;商人及其子弟不得为官。在这里,虽然他依然认为中国古代制度乃是“专制”政体,但也开始注意到必须仔细梳理沿革、总结得失,“改良”同时犹有可“复古”之处存焉,这样方能为未来的制度建设奠定基础。这表明,章太炎此刻已经将对中国未来政治的思考建立在从中国历史自身脉络出发,明晰当下具体的实际形势,考量本国各类制度利弊,视此为制度建设之根本。基于此,章太炎批评当时作为引进西方政经学说之代表人物的严复“所译泰西群籍,于中国事状有毫毛之合者,则矜喜而标识其下;乃若彼方孤证,于中土或有抵牾,则不敢容喙焉”,即将西方的历史进程视为普世性的真理,并以此为出发点思考中国历史与现状,导致遮蔽了中国历史的复杂性与现实的独特性。章太炎指出,这一认知模式,“不悟所谓条例者,就彼所涉历见闻而归纳之耳,浸假而复谛见亚东之事,则其条例又将有所更易也。”(章太炎:《<社会通诠>商兑》,载《章太炎全集》,第4册第337页。当然,据今人研究,严复的翻译在当时引起极大的论争,一个不容忽视的原因在于时人对“民族”等近代术语的理解与界定颇不一致,这一知识储备的差异性,也导致了彼此在思想上的冲突。参见王宪明著:《语言、翻译与政治——严复译<社会通诠>研究》,北京:北京大学出版社2005年版,第121页。)

因此《秦政记》不但是他尝试对历史提出解释,更有着极强的现实指向。他强调理解秦政不可简单套用源自近代西方的“专制”话语。秦政的运作,一定程度上保障了平民的利益。并且在铨选人才方面,秦制具有古典式的社会流动性,实践韩非主张的“宰相必起于州部,猛将必发于卒伍”,有效动员了当时的基层社会力量,杜绝皇族贵戚弄权干位,树立了良好的政治风气。此外,秦政厉行法治,赏罚一准于法,拒绝对特权集团法外开恩,这一点体现了社会平等,同时形成流传后世的政治文化传统,此乃未来中国法治建设的重要传统资源。在这里,虽然他依然认为中国古代制度乃是“专制”政体,但也开始注意到必须仔细梳理沿革、总结得失,“改良”同时犹有可“复古”之处存焉,这样方能为未来的制度建设奠定基础。这表明,章太炎此刻已经将对中国未来政治的思考建立在从中国历史自身脉络出发,明晰当下具体的实际形势,考量本国各类制度利弊,视此为制度建设之根本。基于此,章太炎批评当时作为引进西方政经学说之代表人物的严复“所译泰西群籍,于中国事状有毫毛之合者,则矜喜而标识其下;乃若彼方孤证,于中土或有抵牾,则不敢容喙焉”,即将西方的历史进程视为普世性的真理,并以此为出发点思考中国历史与现状,导致遮蔽了中国历史的复杂性与现实的独特性。章太炎指出,这一认知模式,“不悟所谓条例者,就彼所涉历见闻而归纳之耳,浸假而复谛见亚东之事,则其条例又将有所更易也。”(章太炎:《<社会通诠>商兑》,载《章太炎全集》,第4册第337页。当然,据今人研究,严复的翻译在当时引起极大的论争,一个不容忽视的原因在于时人对“民族”等近代术语的理解与界定颇不一致,这一知识储备的差异性,也导致了彼此在思想上的冲突。参见王宪明著:《语言、翻译与政治——严复译<社会通诠>研究》,北京:北京大学出版社2005年版,第121页。)

我们中国政治,总是君权专制,本没有什么可贵,但是官制为甚么要这样建置?州郡为甚么要这样分划?军队为甚么要这样编制?赋税为甚么要这样征调?都有一定的理由,不好将专制政府所行的事,一概抹杀。就是将来建设政府,那项须要改良?那项须要复古?必得胸有成竹,才可以见诸施行。

特别是第二点,基于他在清末发表的政治主张,在《临时约法》颁布之后,章太炎并不像国民党人那样,认为此法之目的在于体现民权,而是质疑其中的关键条款,否认其正当性。他指出:在这里,虽然他依然认为中国古代制度乃是“专制”政体,但也开始注意到必须仔细梳理沿革、总结得失,“改良”同时犹有可“复古”之处存焉,这样方能为未来的制度建设奠定基础。这表明,章太炎此刻已经将对中国未来政治的思考建立在从中国历史自身脉络出发,明晰当下具体的实际形势,考量本国各类制度利弊,视此为制度建设之根本。基于此,章太炎批评当时作为引进西方政经学说之代表人物的严复“所译泰西群籍,于中国事状有毫毛之合者,则矜喜而标识其下;乃若彼方孤证,于中土或有抵牾,则不敢容喙焉”,即将西方的历史进程视为普世性的真理,并以此为出发点思考中国历史与现状,导致遮蔽了中国历史的复杂性与现实的独特性。章太炎指出,这一认知模式,“不悟所谓条例者,就彼所涉历见闻而归纳之耳,浸假而复谛见亚东之事,则其条例又将有所更易也。”(章太炎:《<社会通诠>商兑》,载《章太炎全集》,第4册第337页。当然,据今人研究,严复的翻译在当时引起极大的论争,一个不容忽视的原因在于时人对“民族”等近代术语的理解与界定颇不一致,这一知识储备的差异性,也导致了彼此在思想上的冲突。参见王宪明著:《语言、翻译与政治——严复译<社会通诠>研究》,北京:北京大学出版社2005年版,第121页。)在这里,虽然他依然认为中国古代制度乃是“专制”政体,但也开始注意到必须仔细梳理沿革、总结得失,“改良”同时犹有可“复古”之处存焉,这样方能为未来的制度建设奠定基础。这表明,章太炎此刻已经将对中国未来政治的思考建立在从中国历史自身脉络出发,明晰当下具体的实际形势,考量本国各类制度利弊,视此为制度建设之根本。基于此,章太炎批评当时作为引进西方政经学说之代表人物的严复“所译泰西群籍,于中国事状有毫毛之合者,则矜喜而标识其下;乃若彼方孤证,于中土或有抵牾,则不敢容喙焉”,即将西方的历史进程视为普世性的真理,并以此为出发点思考中国历史与现状,导致遮蔽了中国历史的复杂性与现实的独特性。章太炎指出,这一认知模式,“不悟所谓条例者,就彼所涉历见闻而归纳之耳,浸假而复谛见亚东之事,则其条例又将有所更易也。”(章太炎:《<社会通诠>商兑》,载《章太炎全集》,第4册第337页。当然,据今人研究,严复的翻译在当时引起极大的论争,一个不容忽视的原因在于时人对“民族”等近代术语的理解与界定颇不一致,这一知识储备的差异性,也导致了彼此在思想上的冲突。参见王宪明著:《语言、翻译与政治——严复译<社会通诠>研究》,北京:北京大学出版社2005年版,第121页。)

法学家阿克曼认为,在共和政体下,一旦宪法未能处理好总统与国会的关系,那么二者之间互相对立的权力会运用宪法所赋予它们各自的权利来互找麻烦,国会不断攻击行政机关,总体不放过任何可以摆脱国会束缚的机会,由此形成恶性循环,导致“治理能力的危机”。

在此基础上,他认为对于中国古代典章制度,不能轻易用“专制”二字简单概括,而是应探寻其中的历史沿革与内在原理:

(朱维铮:《<民报>时期章太炎的政治思想》,《复旦学报(社会科学版)》1979年第5期,第43页。)

《临时约法》第四条曰:“中华民国以参议院、临时大总统、国务员、法院行使其统治权。”对此章太炎反驳道:

近代 1902年《苏报》是中国资产阶级革命民主派的国内第一份报纸,1896年6月26日创刊于上海。章太炎、柳亚子等在《苏报》上发表过文章。1900年后由宣传改良转为倾向于革新。1903年,“苏报案”震动全国,促使革命运动迅速兴起。

(章太炎:《否认<临时约法>》,载《章太炎全集•太炎文录补编》,上册第421—422页。)

本乎此,在1908—1910年间,章太炎发表了多篇论述中国古代典章制度的文章,如《官制索隐》、《五朝法律索隐》、《秦政记》、《说刑名》等,努力挖掘其中蕴含的平等精神、重视弱者生命、抑制权贵等因素。

(章太炎:《否认<临时约法>》,载《章太炎全集•太炎文录补编》,上册第419页。)

2016年版,第18页。)((美)阿克曼著,聂鑫译:《别了,孟德斯鸠:新分权的理论与实践》,北京:中国政法大学出版社文章来源

(章太炎:《与黎元洪(1912年)》,载马勇编:《章太炎书信集》,第384页。)

Tags:

| 商务合作:13552062352 |